发布时间:2013-07-15

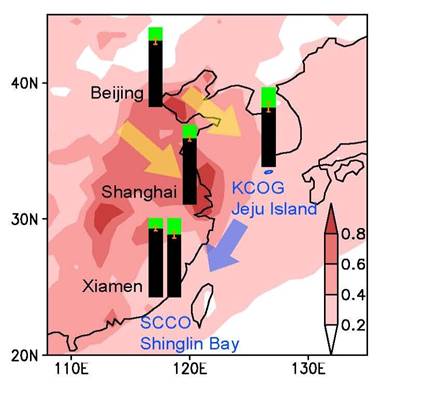

黑碳来源于碳质燃料(i.e.,化石燃料或生物质)的不完全燃烧,是大气气溶胶中主要有光吸收性质的组分。其辐射强迫仅次于CO2,是第二大温室效应因子,对区域气候变化具有重要影响。中国是黑碳排放大国,由于其高速的经济增长及不断变化的能源结构,中国黑碳的排放量及来源组成一直在变化。要制定有针对性的黑碳减排策略,首先需要厘清哪类来源做出主要贡献。为此,中国科学院城市环境研究所杜可研究组与瑞典斯德哥尔摩大学合作,对中国东部典型大城市及区域受体点进行环境气溶胶冬季采样,应用碳同位素(14C)示踪技术分析样品中黑碳来源于化石燃料和生物质燃烧的比例。我们发现80%的黑碳来源于化石燃料燃烧,意味着如要有效控制黑碳气溶胶污染,需要重点关注燃煤及机动车排放。而对于同属于黑碳排放大国的印度,生物质燃烧排放则占有更大比重。

这种“自上而下”的源解析结果与排放清单方法(“自下而上”)的结果进行了对比,发现排放清单对化石燃料的贡献相比碳同位素方法低估20%左右。造成这种差异的原因还需进一步研究。

该研究成果近日在环境科学权威期刊Environmental Science & Technology在线发表(http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es401599r?prevSearch=black%2Bcarbon%2Baerosol%2Bfrom%2Bchina&searchHistoryKey),DOI:10.1021/es401599r。论文的第一作者为Bing Chen,通讯作者为Ke Du和Örjan Gustafsson。

图1 中国东部观测点样品中黑碳来源于化石燃料(黑色条)和生物质(绿色条)的贡献(不同深浅的粉色代表卫星观测的气溶胶光学厚度,粗箭头代表冬季季风主导风向)

附件下载: