发布时间:2015-12-12来源:赵景柱

摘要:本文提出了景感生态学(Landsenses Ecology)和“迷码”数据(Mix-Marching data)的概念和内涵,阐述了趋善化模型和物联网对基于景感生态学的土地利用规划、建设与管理的作用,分析了“迷码”数据的利用途径。处于社会经济和科学技术快速发展的今天,可持续发展实践迫切需要我们开展景感生态学及其相关内容的研究。

关键词:景感生态学,景观生态学,物联网,迷码数据,物灵网,趋善化模型

* 本文译自http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13504509.2015.1119215

1.景感生态学

在人类文明进程中,前人进行了很多土地利用规划和相应的建设工作,这些工作对我们现在和将来都具有很好的启发意义。

伴随着人类文明进程的不断推进,人们依据其对自然的认识并结合自身的需求,开始有意识地进行土地利用规划,并按照规划利用其所处的土地,建设和发展其所处区域以改善其生活和生产条件。

进一步地随着人们需求的扩展和不同学科的出现和形成,尤其是随着通讯和交通工具的进步,出现了不同类型的土地利用规划,这些规划的可达性时空尺度也在不断扩展。景观生态学是其中具有代表意义的学科之一,其对土地利用规划和建设都起到了重要的作用,直到今天。

现在我们所处的社会经济的高水平发展和现代科学技术的快速进步,人们的认知水平、思想观念和需求系统较比以往都有了很大的改变和扩展。相应地人们对区域发展方向和内容都有了新的要求,这样也要求扩展景观生态学的视野、理论和方法,或者说是从另一种思路去发展景观生态学,我们可以把这种思路定义为“景感生态学”。

按照我们的理解和思路,景感生态学是指以可持续发展为目标,基于生态学的基本原理,从自然要素、物理感知、心理感知、社会经济、过程与风险等相关方面,研究土地利用规划、建设与管理的科学。

自然要素包括光、热、水、土、地磁、放射性和地形地貌等,物理感知包括人们的视觉、嗅觉、听觉、味觉、光觉、触觉(风速、风向、温度、湿度等),心理感知包括宗教、文化、愿景、隐喻、安全、社区关系、福利等。其中一些要素从属自然要素、物理感知或心理感知等等多重属性。显然,这些要素的出现与否和不同组合会导致不同的土地利用效果。

中国古代的城市规划和建筑在某种程度上已经有了景感生态学的萌芽。中国古代城市规划中很重视“风”的作用,“风”是作为重要的自然要素和文化要素考虑的。实际上,风既是一种类似现代“场”(风场)的概念,也是希望人们以一种文化“精神”在相对比较合适的风环境中生活。同时,在中国古代的城市规划和建筑设计中,即考虑自然要素,又把中国传统文化要素和人们的希冀融入城市规划和建筑设计。这种规划与设计要求人们适应自然和/或改善所处的自然条件,又时刻警示生活其中的人们按照这一愿景去调整和规范自己的言行。通过这样的警示,也可以在某种程度上促进人们的共同行为规范,形成群体意思与“和”的氛围,进而达到“己所不欲勿施于人”的理想境界。这种天地人合一或“人、建筑、自然”合一的理念展现了当时人们朴素的可持续发展思想。

事实上,景感生态学是受各种传统规划与建筑思想的启发而在理论研究和实践过程中自然形成的。

2.趋善化模型

景感生态学思想主要来源于土地利用规划与建设,它也将自然地服务于土地利用规划与建设。

土地利用规划与建设的目标是持续地利用当地的土地及其相关资源,不断地改善和提高当地人们的生活和生产条件,促进当地实现可持续发展的目标。

显然,土地利用规划与建设是生态文明建设的重要内容之一,其目标与生态文明建设目标也是一致的。生态文明是指能够保持和改善生态系统服务,并能够为民众提供可持续福利的文明形态(赵景柱,2013)。显然,生态文明是一种走向可持续发展的文明形态。

土地利用规划、建设与管理涉及到各个方面,是一个长时期、连续的、协调、反馈和完善的过程,而且在这一过程中会出现我们意想不到的情况和变化。尤其是基于景感生态学的土地利用规划与建设将更加复杂。一次规划是不可能完整至善的,只能是不断地沿着既定的方向不断推进和完善,即趋善化的过程。中国草书书法就是一个典型的趋善化过程。

中国草书的书写过程,既要考虑每一个字的书写又要考虑文字之间的联系和布局,进而从细节和整体上来展示和渲染书法作品的内涵和书写者的情感。在这一书写过程的每一步骤都有无限多种选择,而且在笔、墨、纸、运笔(手的)控制等方面会出现意想不到的情况。

对土地利用规划与建设的有效评价是管理和调控的关键环节。土地利用规划与建设不是一个单向的优化问题,它的约束条件和目标常常交织在一起,所以它比较适合于采用趋善化模型(赵景柱1992,2013)。

趋善化评价模型的核心思想是“没有最好的结果,只有更好的途径”。趋善化模型采用了优化模型思想的精髓,它强调和体现过程及过程运行中的调控和不断趋善,追求的目标不是单一或某一阶段的优化,而是强调目标与约束条件的同步交叉、相互协同与调控,进而实现目标的不断完善。

3.“迷码”数据

景感生态学的内涵表明,它的应用将直接或间接地涉及表征自然、经济、社会、心理、预期、过程、风险等方面的数据。

事实上,科学技术发展的过程表明,“数据”的概念一直处于不断的变化和发展中,其内涵也处于无限的丰富和扩展中。

趋善化模型需要“混合”数据(mixing data)和“行进”数据(marching data)这两类数据的支持。

“混合”数据是指通过不同途径、不同来源、不同时空尺度等各种形式获得的具有相同或不同性质的各类数据,包括实验数据、观测数据、监测数据、推演数据、遥感解译数据、统计数据、经验数据、替代数据、问卷调查数据和心理实验数据等。遥感解译数据会因不同人员的解译而有所不同,问卷调查数据和心理实验数据常常会因时间、地点和对象等不同而产生很大差异。所以对这类数据的使用要根据实际的工作需要进行适时和必要的调整。

行进数据是指工作程序实施过程或趋善化过程中出现的数据,这些数据在工作程序实施之前是不知道的。在实际工作中,人们有时会采用模拟数据或预测数据进行探索性的研究和风险分析。

方便起见,我们把这两类数据合称为“迷码”数据(Mix-Marching data)。迷码数据概念的意义在于,我们在某些复杂的研究和实际工作中不仅需要这类数据,而且只有得到这类数据的支持才能够比较有效地开展这些研究和实际工作。按照传统的数据概念,谜码数据是不完善的,所以不能常规性地运用传统的分析方法来运用谜码数据。如果只能采用传统方法进行分析,我们应该事先考虑到谜码数据的“缺陷”对分析结果的影响。

4.物灵网/物联网 – 不可或缺的有效工具

景感生态学的理论研究和实际应用需要对生态及相关动态过程进行长期的、实时的、原位的观测,包括客观的“感”和人们主观的“感”等方面。这类观测只有通过物联网的途径才有可能获得,通过其他途径是很难或无法获得的。

同时,物联网为趋善化过程与模型的实现提供了可行的途径,进而为土地利用的规划、建设、评价、管理与调控等提供了有效的保障。

同任何事物一样,物联网本身也是一个不断向前推进的过程。随着科学和技术的不断发展,物联网的概念也将会不断更新,其内涵、外延和应用形式等都将不断地丰富和扩展。Internet本身和物联网在未来会以完全不同于今天的形式而表现,也可能完全被其他全新的形式所代替。这种发展趋势应该是不可避免的。秉持这种想法可以推动物联网沿着正确的方向更好更快地发展。

我们把未来终极的“物联网”称为“物灵网”(ZeroSpace Interconnection of Things, ZeroIoT 或ZeroSIT)。物灵网将实现信息采集、传输、处理、模拟、预警、应用等的“零”间隔(ZeroSpace),这里的“零”意味着这一过程的时间和空间“距离”趋近于“零”,同时“误差”和“不安全性”(insecurity)也趋近于“零”(zero)。总之,这个“零”意味着“灵便和灵验”,即“物灵网”将“无时不灵、无处不灵”(Zhao et al. 2013)。

物灵网是物联网未来发展的方向,物联网是物灵网现在的具体表现形式。

5.景感规划,建设与管理综合分析框架

生态规划是土地利用规划体系的重要基础和组成部分。景感生态规划是指以景感生态学为主要理论基础,以生态措施作为修复与建设的主要途径,综合考虑当地自然条件和人们的生活、生产和文化等内容,促进和保障区域可持续发展的规划,或简称为“景感规划”。

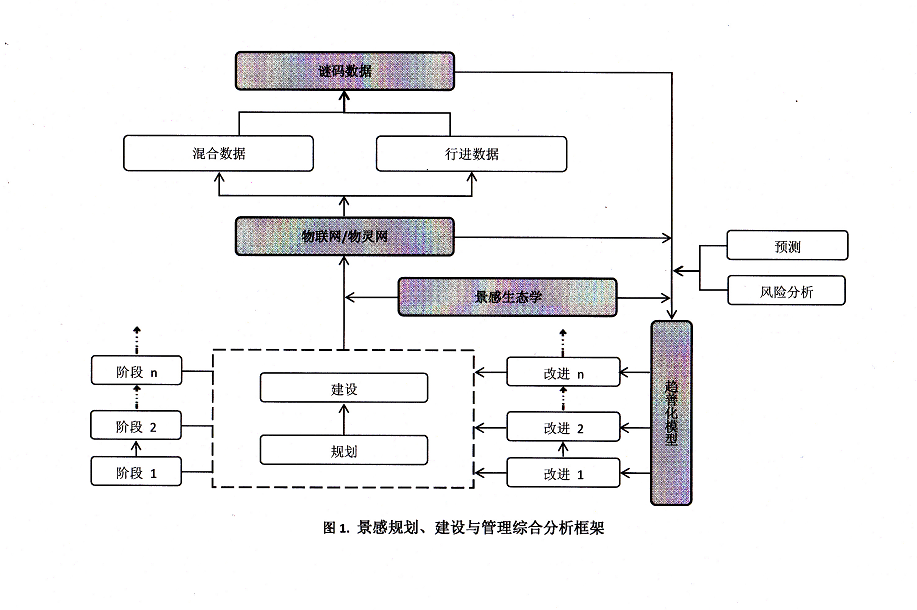

综合上述关于景感生态学、趋善化模型、谜码数据、物联网的分析,可以得到景感规划、建设与管理的综合分析框架(图1)。

图1中的某些方框中的内容本质上属于同一类,但为了阐述和分析方便起见而将它们分而处之。在实际应用中,可以根据实际情况而对这一综合分析框架进行改进和完善。

6.景感生态规划(略)

References

Wu JG. 2006. Landscape ecology, cross-disciplinarity, and sustainability science. Landscape Ecology, 21:1-4.

Wu JG. 2013. Landscape sustainability science: ecosystem services and human well-being in changing landscapes. Landscape Ecology, 28: 999-1023.

Zhao J. 1992. Theoretical pattern and its melioration model of sustainable use of resources - sustainable development of human society. China's First Youth Academic Symposium. Beijing: China Science & Technology Press, 579-583. (in Chinese)

Zhao J. 2013. Theoretical considerations on ecological civilization development and assessment. Acta Ecologica Sinica, 33(15):4552-4555. (in Chinese)

Zhao J, Zheng X, Dong R, Shao GF. 2013. The planning, construction and management towards sustainable cities in China needs the environmental internet of things. International Journal of Sustainable Development and World Ecology, 20(3):195-198.

附件下载: