发布时间:2022-08-02来源:陈进生研究组

7月12-31日,在西太平洋副热带高压及第5号台风外围风圈的影响下,福建省沿海地区出现大范围、持续时间较长的大气臭氧污染过程,沿海6地市臭氧污染天数累计达到26天(次),城市污染过程出现的最大O3-8h达到194μg/m3(AQI为131),部分点位的O3-1h高达312μg/m3。总体上讲,本次福建省沿海地区臭氧污染与高值过程是2020年疫情以来,环境空气质量相对平稳态势下的一次大反弹和大爆发,现将本次臭氧污染特点和受到的启示总结如下:

1.主要的污染特点

1.1天气形势的影响明显

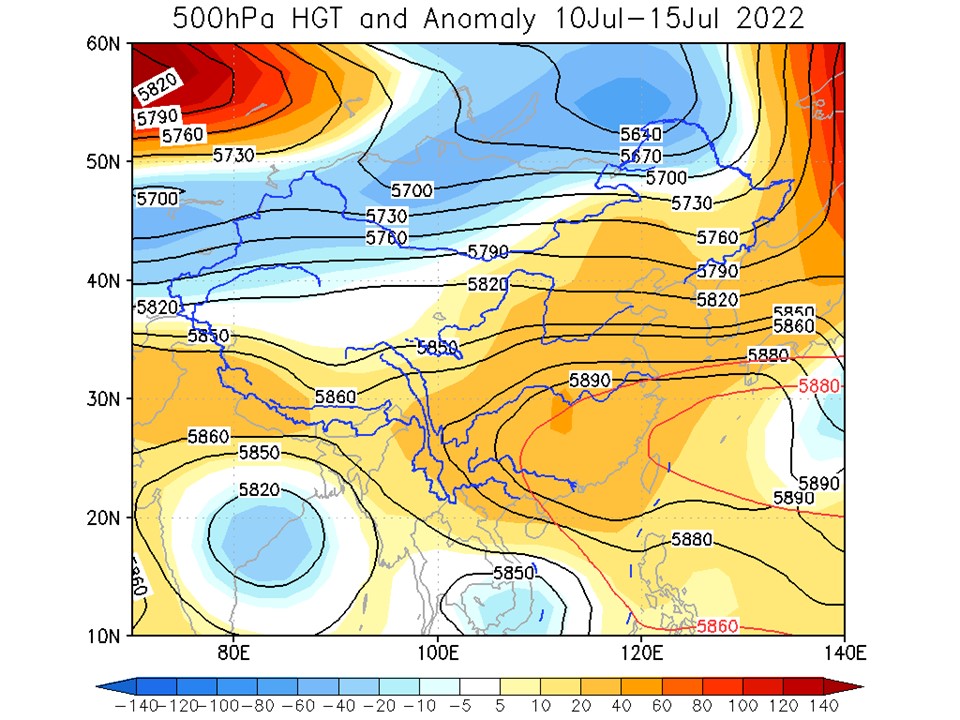

(1)副热带高压控制过程影响显著。就正常年份而言,西太平洋副热带高压(以下简称副高)应在8月中下旬后对福建天气形势带来明显的影响,但今年受拉尼娜现象的影响,7月份的副高异常强盛,呈现出中心气压高,覆盖范围广的特征,导致提前控制了包括福建省在内的我国东南部地区。在强副高的控制下,太阳辐照强烈、天气以晴为主、水平风速极低、高温闷热,部分城市的午后气温连续多日突破40℃,天气条件总体非常有利于臭氧的生成。另一方面,在副高的控制下,由于下沉气流的存在,严重地抑制了近地面污染物的向上垂直扩散。因此,生成的臭氧易出现累积现象。

(2)副高移动过程中存在一定影响。副高不是固定不变的,它在向洋面东退的过程中,会引来西风或西北风的补充,但7月份西南季风总体仍较为强盛,因此,在福建的沿海地带,会出现西(北)风和西(偏)南风的辐合作用,加上大部分沿海城市的西北侧以山地甚至高山为主,因此,西(北)风会阻碍携带有大量本地生成臭氧的偏南风气团的扩散。但是,若西(北)风较强或结构较稳定,则有一定的稀释作用。例如,由于闽江流域河道形成的地形条件,西北风可对福州中心城区以本地生成为主的臭氧浓度起到一定的稀释作用,从而降低或稳定臭氧的浓度。7月23-24日数字峰会期间福州中心城区臭氧浓度的分布,受此规律的影响较明显。

(3)台风风圈卷扫时存在一定影响。台风风圈作逆时针旋转时,会改变区域的风场结构,从而影响臭氧的分布与生消。以7月底的#5弱台风“桑达”为例,该台风在7月30日位于宁波的外海,福建中北部沿海城市有较明显的东北风存在,内陆与山区则出现较明显的西北风,但由于这一季节西南季风仍然强盛,因此,容易形成不同来向的风场辐合效应,几股不同方向来源的臭氧在不同沿海城市具有不同程度的“合污”与“累积”,从而加剧了总体污染过程。厦门7月30日以及泉州7月31日的臭氧污染现象基本属此类。

1.2臭氧污染的区域性明显

(1)城市之间的传输。从本次的污染过程看,除高山背景站位外,夜间臭氧浓度普遍较低,因此,基本可以排除福建以外的区域传输影响,或者说区域外的臭氧传输影响总体较为微弱。但福建省从北至南分布了6座沿海城市,在西南风或东北作用下,均会存在明显的区域内部传输,下风向的城市受上风向的影响较严重,本次沿海城市臭氧在午后经常性出现的二次峰以及不同城市臭氧出峰所存在的时间差,表明出城市间的污染传输较为明显。

(2)城市内部的传输。受河口湾、海湾、河道结构、城市产业或交通布局的影响,城市内部的传输影响也是普遍存在的。例如,1)在偏南风作用下,泉州中心城区受到晋江、石狮等前端污染源的影响。福州中心城区则受到江阴、福清等前端污染源的影响;再如,2)在东南风的作用下,泉州的晋江流域,会在午后出现臭氧浓度沿中心城区-南安-安溪-永春逆流而上的逐时差上升规律,在傍晚6-7时左右,晋江上游的永春臭氧浓度达到最高值;沿福州的闽江流域,同样会在午后出现臭氧浓度沿中心城区-闽侯-闽清逆流而上的逐时差上升规律。各城市内部臭氧浓度分布呈现出传输通道下的梯度效应,出峰也具有较明显的时间差。

(3)污染的区域特征。本次臭氧的污染具有较为明显的区域性,既有沿海区域臭氧污染浓度总体偏高的特点,又有厦泉漳、泉莆、福莆或福宁分片超标污染的特点。目前,福建省的社会经济总体发展较好,在快速城市化与工业化背景下,城区的不断扩张导致城市间的距离越来越小,部分城乡隔离带已基本消失,城(镇)区连绵成片,城市群效应越来越明显。另外,路网结构的互通与互联以及产业结构的协作与互补使得大气臭氧等污染机制更复杂、程度更严重,臭氧污染具有明显的区域性。

1.3臭氧生消的规律性强

(1)臭氧生成曲线陡直。本次臭氧污染的生成速率高,生成曲线极为陡直,一般从上午9时后臭氧浓度从50-80μg/m3开始快速地上升,到中午12时可达到180-220 μg/m3,比正常早1-2小时出现了高值甚至峰值,给8小时滑动平均值的计算带来了极为不利的影响。臭氧的污染生成曲线陡直,意味着大气的氧化性高,臭氧生成的反应动力学条件极佳。具体地说,影响臭氧生成的VOCs关键活性物种和NO2在夜晨至早高峰时段较为充裕,这是内因;另外,影响臭氧生成的气象条件,包括气温、光照和湿度也是较为合适的,这是外因。

内因和外因共同促进了臭氧的快速生成,即臭氧的高值“涨”得快,暗示了促进臭氧生成的各类“源”较为强大。另外,作为沿海地区,夏季大气环境中富含有氯溴等卤素化合物,以氯元素为例,它可与大气中N2O5在夜间发生非均相反应生成硝酰氯(ClNO2),在昼间光照作用下会释放出Cl·自由基,氧化大气中的烃类化合物,也可加速地促进臭氧的生成。

(2)臭氧消散曲线拉垮。若以本地生成为主的臭氧峰型曲线,一般会呈现近似于正态分布的单峰曲线,峰值往往出现在午后的2-3点,之后随着前体物浓度和自由基浓度降低,臭氧浓度也会呈现快速回落的趋势,因此,生成与消散曲线总体较为平整对称。但本次的臭氧污染过程中,由于受风向和风速变化的影响,以及福建沿海地区城市之间或者城市内部的传输影响,臭氧浓度回落很慢,臭氧消散曲线较为拉垮,包括存在二次峰、多次峰、平头峰、拖尾峰、翘尾峰等不规则的振荡式曲线,或出现臭氧浓度下降速率较小的斜坡峰。臭氧的高值“退”得慢,表明了促进臭氧消散的各类“汇”较为弱小,这同样给8小时滑动平均值的计算带来了极为不利的影响,并暗示了区域内部臭氧的传输叠加效应较为强烈。

2.受到的主要启示

2.1联防联控是大原则

福建沿海区域空气质量存在明显的“俱损俱荣”或“唇齿相依”效应,单独进行某一城市的空气质量“单打独斗”式的管控已经很难“独善其身”,因此,全省“一盘棋”的大气污染“联防联控”的治理模式应不断地深入。6座首尾相联的沿海城市,即包括从北到南的宁德、福州、莆田、泉州、厦门和漳州等呈线状分布的城市群,在东亚季风的影响下,是“一根绳索上的6只蚂蚱”。因此,唯有齐心协力,方能保障区域环境空气质量的长治久安。

2.2污染减排是硬道理

根据2019年核算的福建省大气污染源排放清单数据,全省大气臭氧前体物VOCs和NO2均在50万吨左右。尽管福建省有12.4万平方公里的国土面积,但全省约75%的人口(4187万人,2021年底)和经济(GDP为4.88万亿元,2021年底),均集中在沿海岸线分布约2.4万平方公里狭窄的面积上,单位面积的大气污染物排放强度大。因此,减排是硬道理,必须长期坚持、常抓不懈。

(1)高架源。福建沿海岸线分布了近20座大型的火电厂(煤电为主、气电为辅),主要是利用了沿海港口的卸船能力。另外,还在沿海城郊布设了30多座垃圾焚烧电站,以及多座的大型钢铁厂等,它们共同构成了区域内部的高架源,是包括臭氧前体物在内的污染物传输的主力军。因此,确实做好高架源管控尤为重要,就目前而言,火力发电站的超低排放运行较为成熟与规范,但由于其排放基数特别的大,NOx等污染物浓度的轻微变化,会导致排放绝对量的巨大变化。垃圾电站和钢铁厂,则还有一定的减排空间可以挖掘。

(2)移动源。目前,交通移动源已成为很多城市中心城区氮氧化物的主要大气污染排放源。因此,做好道路移动源和非道路移动源的管控尤为重要,要千方百计地提高机动车纯电动化率,不仅要提高各类载人机动车电动化的比率,还要加快货车、渣土车等移动源的电动化速度。同时,还要加强对市政工地、房产项目、拆迁项目、开发区等非道路移动源的管控,推广使用新能源和清洁能源非道路移动机械,开展新购置或转入的非道路移动机械编码登记工作,禁止超标排放非道路移动机械使用。

(3)港口源。福建沿海港口近年来发展态势很好,外贸形势喜人。2021年,厦门港完成集装箱吞吐量1204.57万标准箱,居全球第13位;福州港完成货物吞吐量2.74亿吨,排名全国第17位。港口的繁荣,必然带来船舶及相应物流业的污染排放,包括船舶尾气、大型货车、港口机械等。值得一提的是:疫情前布设的很多岸电工程,因防疫需要,为减少船上人员与港口人员的接触,目前大都处于停运的状态。

(4)石化源。福建沿海岸线分布着江阴化工(含石化)、泉港联合石化、泉惠中化石化、福化古雷石化等大型临港石化园区。泉港联合石化和泉惠中化石化的生产能力均为1200万吨,福化古雷石化的产能则很快接近3000万吨。尽管这些企业都采取了相应的污染控制措施,但无组织排放、检修、装卸料过程等环节还是会有不同程度的VOCs排放,鉴于它们的生产基数特别地大,即使渗漏率很低,排放量也相当可观。加上石化企业VOCs以苯和烯烃为主,具有很强的光化学活性,对臭氧生成的贡献大。因此,应加强石化园区的监测,进一步摸清实际的排放量,压实减排的空间。

(5)鞋业源。鞋业是泉州和莆田等地的重要产业,鞋业的分布点多面广,仅泉州晋江陈埭镇就有近5000家的各类鞋厂,大部分企业设有VOCs收集系统但无处理措施,主要通过屋(厂房)顶直排的方式排放,少数企业设有活性炭吸附等简易处理装置。它们排放的VOCs主要有“三苯”、丙酮、丁酮、乙酸乙酯等有机溶剂,对环境空气质量影响大,晋江一中的在线VOCs监测数据长期大幅度高出全省其他点位的VOCs浓度值。就目前而言,由于缺乏经济可行的鞋厂VOCs治理技术,因此,若铁腕治污,很多鞋厂会倒闭关门;若听之任之,污染就在那里。这是一个两难的选择。

2.3夜间增排易埋隐患

臭氧污染管控调度中的错锋生产,容易演变成昼间减产减排、夜间增产增排。若夜间企业NOx排放增大,同时叠加了夜间机动车NOx的排放量以及边界层下降带来的大气容量降低等因素,易造成夜晨至早高峰时段NOx等污染物的堆积,并带来以下隐患:(1)当夜间环境中NOx浓度总体较高时,将会增加硝酸(NO3)、亚硝酸(HONO)以及硝酰氯(ClNO2)等强氧化剂浓度,并在早上太阳光照后加速了VOCs自由基的爆发式生长,从而促进臭氧的生成;(2)高浓度的NOx为臭氧的快速生成提供了充足的前体物。因此,减排才是硬道理,夜间错峰增产增排存在一定隐患。

2.4污染分析是后事之师

(1)天气形势分析。在全年的大部分时段,在大尺度的东亚季风和小尺度的海陆风共同作用下,福建沿海地区大气的扩散条件总体较好。但是,当出现不利的天气条件,例如,春夏之交冷暖气团僵持下的准静止锋天气、夏秋季节西太平洋副热带高压控制下的天气,会出现水平方向的超低风速现象或垂直方向上升气团受抑制现象。在这些特殊的天气条件下,福建沿海地区较易会出现包括颗粒物、氮氧化物或臭氧在内的污染天气。因此,应加强污染气象条件分析,特别是季风风向切换等典型的季节或时段的分析研判与预判,从而做好提前预警、提前管控,并逐步形成一套应对不利天气条件的大气污染防控措施。

(2)臭氧峰型分析。臭氧的峰型曲线(或日变化趋势),在峰型、峰数、峰值、峰宽、谷值以及它们的变化过程中蕴含了大量的污染信息,可以从中反推臭氧生成与消散的速率、本地生成与外来传输类型、叠加效应、扩散条件、夜间滴定效应等重要指纹信息。因此,要像“看云识天气”一样,学会“看峰识污染”。通过这些峰型特点,可以“管中窥豹”,从中探析出影响臭氧生成与消失的主要因素或变化规律。臭氧峰型分析是仅有常规空气站的条件下,最简单有效的污染分析方法。

(3)污染过程分析。加强各城市近年环境空气臭氧污染水平、时空变化特征与演变趋势分析,跟踪研究典型臭氧污染过程及其前体物分布特征,识别对臭氧生成有显著贡献的VOCs关键活性物种,基于各城市现有的常规站、超级站、组分网、移动走航及垂直探测等手段,判断源排放、气象条件和化学过程对臭氧污染的影响。关注本次臭氧污染特征与历次臭氧污染的异同点,开展臭氧污染过程的分析,定性掌握臭氧污染的成因及主要影响因素。

(4)生成机制分析。如前所述,影响沿海地区臭氧的关键驱动因子,不仅包含以VOCs为代表的前体物所生成的自由基,还很有可能包含了活性卤素等强自由基,以及夜间城区较高浓度的NOx及昼间颗粒物中硝酸盐光解所形成的亚硝酸(HONO)强氧化剂。因此,沿海城市臭氧生成的化学机制会与内陆地区有较明显的差异。所以,应加强此方面的科学研究投入,识别出影响沿海大气臭氧生成的关键驱动因子及其分布规律,以利于提高管控的针对性。

(5)管控策略评估。加强臭氧高值或污染管控策略及其成效的评估,坚持客观地分析每次的减排企业数量、减排时段分布、减排物种和减排量,借助省级或有条件地市级空气质量预报模式,评估所采取减排措施的成效,为下一次的污染管控施策提供依据和指导,提升管控的精准性。

2.5经验预报很重要

臭氧是气象化学的典型二次产物,而福建沿海地形条件多样、天气形势复杂、扩散条件多变,加上沿海活性卤素的影响作用,给空气质量模式预报的精准性带来了很大的挑战。例如,因气象条件变化或区域内部传输造成的午后臭氧不规则振荡曲线,是模式较难预报到的;再如,在7月23-24日的“数字中国”峰会期间,福州在不同时段有西北风、西南风、东南风和偏东风的部分共存或切换,也是模式较难预判的。因此,在模式预报过程中,应充分参考经验判断和会商研判的结果,以提高预报的精准性和可靠性。

2.6人影降水可救场

在臭氧的高发时段,若能适当地扩大自然存在的分散式降水范围或强度,可较为有效地化解臭氧日超标的风险。由于人工影响降雨的条件极为苛刻,因此,需要气象部门密切配合,在自然云已经降水或者接近于降水的状态下施加人工影响,促进云滴迅速凝结或碰并成为雨滴,从而缓解高温及臭氧污染风险。

2.7技术力量最为关键

各城市应成立若干名基础较好的科研和管理人员加入大气跟踪研究工作组,借助省内外的科研力量。充分利用福建省的生态云平台、多座超级站、VOCs组分网、移动走航等装备条件,组织各工作组定期开展相应技术培训和科学普及工作,在每个城市培养一支立足当地的大气环境科研团队,提升地方大气污染防治的可持续支撑能力。

附件下载: